ITエンジニア基礎スキル 🟢 Linux の基礎知識

📌 サーバー運用の基盤となるOSの仕組みを理解する

├─【Linuxの基礎知識】Linuxとは?基本概要と仕組みをわかりやすく解説!

├─【Linuxの基礎知識】インストールからログインまでの完全マニュアル

├─【Linuxの基礎知識】カーネルの役割と起動プロセスをわかりやすく解説!

├─【Linuxの基礎知識】ファイルシステムを極める!ディレクトリ構造とその関連性を解説

├─【Linuxの基礎知識】ディレクトリとファイル操作を完全マスター!初心者向けガイド

├─【Linuxの基礎知識】初心者向け!Linux管理に役立つ基本コマンド完全ガイド

├─【Linuxの基礎知識】ユーザー管理を極める!アクセス権との連携で強固なシステム構築

├─【Linuxの基礎知識】リンクとiノードについて理解を深めよう!

├─【Linuxの基礎知識】LVMとは? LVMを理解しよう!

├─【Linuxの基礎知識】再起動時に入れ替わるデバイス名「sdX」を固定したい

├─【Linuxの基礎知識】過去事例から学ぶ!システムセキュリティの基本

├─【Linuxの基礎知識】ディスク管理の完全ガイド!初心者から実践までを徹底解説

├─【Linuxの基礎知識】ネットワーク設定とトラブルシューティングを徹底解説!

├─【Linuxの基礎知識】リソース監視ツールの使い方を徹底解説!

├─【Linuxの基礎知識】パッケージ管理の応用テクニックをマスター!

├─【Linuxの基礎知識】仮想化とコンテナの基本を学ぶ!仕組みと違いを解説!

├─【Linuxの基礎知識】バックアップとリストア!スナップショット活用も紹介!

└─RAIDとディスク管理を徹底解説!

Linuxの運用に欠かせない「ファイルシステム」と「ディレクトリ構造」。これらは、データ管理の基盤として重要な役割を果たしています。本記事では、ファイルシステムの基本概念から、ディレクトリ構造の仕組みや関連性について詳しく解説します。これを読むことで、Linuxシステム全体の動きをより深く理解し、効率的な運用を実現するための知識を身につけることができます。初心者から経験者まで役立つ内容をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください!

ファイルシステムの基本概念

Linuxのファイルシステムは、データを効率的に管理し、安全に保存するための重要な仕組みです。ストレージデバイス上に論理的な構造を作り、ファイルやディレクトリを管理可能にすることで、ユーザーやアプリケーションがスムーズにデータへアクセスできるようにしています。このセクションでは、ファイルシステムの役割や基本的な概要について詳しく解説し、Linuxでよく使用される主要なファイルシステムの特徴を比較します。

ファイルシステムとは何か?

Linuxで使うデータやプログラムは、基本的にハードデイスクやCDROMなどの記憶媒体に保存されています。記憶媒体上のデータやプログラムは、ファイルと呼ばれる単位で管理されます。この管理のしくみをファイルシステムといいます。

ざっくりと言ってしまえば、ファイルシステムとはファイルを取り扱う(操作だけでなくその所在を定義したり読み出したりする)際の枠組み(規格)」といえます。

具体的には、ハードディスクやSSD、USBドライブなどの記憶装置上で、データを効率的に管理しアクセスできるようにします。ファイルやディレクトリの構造を提供し、データの読み取りや書き込みを可能にする基盤ともいえます。

ポイント

- データの保存と管理: ファイルやフォルダを論理的な構造で整理。

- アクセスの効率化: ファイルの位置をすばやく特定。

- データ保護: ジャーナリングやエラーチェックによる信頼性の確保。

ファイルシステムはストレージの物理構造を隠し、論理的な構造としてユーザーやアプリケーションに提供します。例えば、WindowsではNTFS、Linuxではext4やxfsが一般的に使われます。

主なファイルシステムの種類

ファイルシステムは、データの格納や引き出しに大きな役割を果たしています。

パソコン画面に表示されている「ファイル」や「ディレクトリ」も、ファイルシステムの機能によって、そう見せているのです。現実は「0」「1」の羅列で管理されています。

| フォーマット | 説明 |

| ext2 | Linux標準のファイルシステム |

| ext3 | ext2の機能強化版 |

| ext4 | ext3の機能強化版であり、現在のlinuxファイルシステムのスタンダード |

| reiserfs | HansReiser氏による新しいファイルシステム |

| vfat | Windows95/98~で利用 されているファイルシステム |

| ntfs | WindowsNT/2000/XP~で利用 されているファイルシステム |

| xfs | SGI社のIRⅨで利用 されているファイルシステム RHEL7からLinuxの主流に・・ |

| nfs | ネットワークファイルシステム |

| smbfs | smbmountによるマウントを行うファイルシステム |

| usbfs | USB接続されているファイルシステム |

| swap | スワップパーティションCD- ROM用のファイルシステム |

| iso9660 | CD-ROM用のファイルシステム |

| msdos | MS DOSで利用されているファイルシステム |

| FAT32 | マルチプラットフォームでの互換性が必要な場合、Windows、macOS、Linux間での共有が容易 |

| exFAT | FAT32の欠点(ファイルサイズの制限など)を改善したフォーマットで、現代のUSBメモリやSDカードで多用 |

| btrfs | 柔軟性と新機能を備えた次世代のファイルシステム |

「btrfs」? あまり馴染みのないフォーマットですね・・・ちょっと「btrfs」について調べてみましたので下記へ追記しました。

btrfsとは?Linuxの次世代ファイルシステム

btrfs(B-Tree File System)は、Linuxで利用可能な次世代のファイルシステムとして設計されています。既存のファイルシステム(特に ext4)の限界を克服し、柔軟性と信頼性を向上させるために開発されました。以下で、btrfsの特徴や用途について詳しく解説します。

btrfsの主な特徴

- スナップショット: ファイルシステムの状態を保存し、データの変更前に元の状態を保護。復元やバックアップが簡単。

- チェックサム: データとメタデータの整合性を自動的に検証し、データ破損を防ぐ。

- RAID機能を内蔵: ソフトウェアレベルでRAID(データの冗長化と分散化)をサポート。

- オンライン管理: ファイルシステムのサイズ変更やチェックが、システム稼働中でも可能。

- データ圧縮: 内蔵の圧縮機能でストレージ使用効率を向上。

使用例と用途

- サーバーやクラウド環境: データ保護が求められるストレージクラスターや仮想化環境。

- デスクトップ環境: 高度なスナップショット機能を活用した簡単な復元操作。

制限と注意点

- 安定性の問題: 一部の機能(RAID5/6など)は、他のファイルシステムに比べて安定性が課題。

- 互換性の課題: 他のシステムでのサポートが限られている場合がある。

btrfsはLinux環境に特化した革新的なファイルシステムで、特に高度なデータ管理やバックアップが必要な環境で採用されることが多いです。最新のLinuxディストリビューションでは、 ext4や xfsと並んで利用可能なオプションとして選択肢に含まれています。

用途別ファイルシステムの選び方

ファイルシステムを選ぶ際には、その用途やシステムの要件に応じて適切なものを選択することが重要です。それぞれのファイルシステムには、高速性、安全性、柔軟性といった異なる特性があります。これらの観点を理解し、適切な選択をすることで、システムの効率性と信頼性を最大化できます。

例えば、高速性を求める環境では、大規模なデータ処理に適したxfsが適しています。一方で、データ保護やスナップショット機能を重視する場合は、btrfsのような次世代のファイルシステムが有効です。汎用性と安定性を求める場合は、広く採用されているext4が最適な選択肢となります。このように、システムの用途や環境に合わせて選ぶことが、効率的な運用に繋がります。

ファイルシステムのパフォーマンス最適化

ファイルシステムを最適化するには、ジャーナリングやデータ圧縮などの機能を活用することが効果的です。ジャーナリング機能は、書き込みデータを保護し、システムの予期しないシャットダウンやクラッシュ後の復元を支援します。ext4やxfsなど、主要なファイルシステムではジャーナリングが標準機能として提供されています。

また、btrfsでは圧縮機能を内蔵しており、ストレージの効率的な利用と読み書き速度の向上が可能です。この機能を有効にすることで、データの圧縮と復元が自動的に行われ、ストレージ容量の節約に寄与します。

適切な最適化設定を行うことで、ファイルシステムの性能を引き出し、システム全体の効率性を向上させることができます。

=> ファイルシステムの効率的な管理には、LVMの活用が効果的です。

Linuxにおけるディレクトリ構造

WindowsPCに慣れた方であれば、まずPCを立ち上げて何らかのファイルを操作したいとき、Cドライブがあって、場合によっては内蔵のDドライブがあり、外付けしているHDDのEドライブがあり…と、そのようなイメージで使用していることでしょう。

Linuxの場合は、Windowsとはかなり事情が異なり、すべてのディレクトリとファイルがルートディレクトリ配下に置かれることになります。Linuxのディレクトリ構造は、ルートディレクトリ(/)を基点として階層的に配置されています。ルートディレクトリは、システム全体の土台であり、すべてのファイルやディレクトリがこのルートから派生しています。

UNIX系OSは、「FHS(Filesystem Hierarchy Standard)」というファイルシステムの階層標準が定められているのです。

Linuxファイルシステムの階層標準

「FHS」は、Linux(などのUNIX系OS)の標準的なディレクトリ構成を定めた標準仕様です。

| ディレクトリ名 | 用途 |

| / | ルートディレクトリ |

| /bin | 基本コマンド(cat,cp,ls等) |

| /boot | 起動に必要なファイル(カーネル、初期RAM) |

| /dev | デバイスファイル(usb,cdrom,disk等) |

| /etc | 設定ファイル |

| /home | ユーザのホームディレクトリ |

| /lib | 32bit 版のライブラリー(基本コマンドの実行に必要なライブラリ群) |

| lib64 | 64bit 版のライブラリー(64bit版はこっち) |

| /lost+found | 破損ファイルの断片が格納される |

| /media | リムーバブルメディア用マウントポイント(cdrom等のマウントポイント) |

| /mnt | ハードディスク等の一時的なマウントポイント |

| /opt | アプリケーションソフトウェアパッケージのインストール先 |

| /proc | カーネルやプロセス情報 |

| /root | root用ホームディレクトリ |

| /run | 実行時の可変データ群。再起動時に消去される |

| /sbin | システム管理用コマンドなど(ip, shutdown, reboot など) |

| /srv | HTTP、FTP 用データが置かれている。 |

| /sys | デバイスやドライバーの設定ファイルなど |

| /tmp | 一時的なファイル(再起動時に消去される) |

| /usr | ユーザーが使用する各種プログラムなど |

| /var | 変更されるデータ(内容が常に変化するファイル群が格納) |

シェルスクリプトを記述する際に、一番初めに記述するシェバンをご存じでしょうか?「#!/bin/sh」👈 (こんなやつ)

これは、Linuxの「/bin」ディレクトリへ格納されている基本コマンド「/bin/sh(Linuxの場合はbashへシンボリックリンク)」を指定しているのです。

ディレクトリの構造

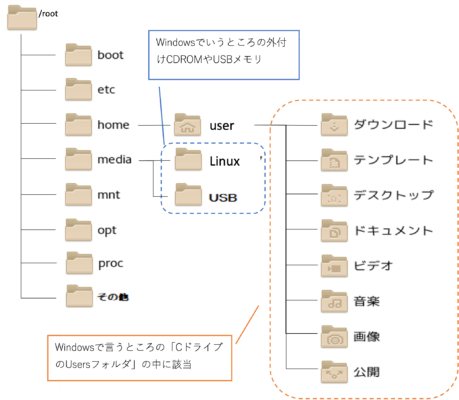

Linuxのディレクトリ構造は「ツリー構造」と呼ばれます。まず「ルートディレクトリ」と呼ばれる頂点にあたるディレクトリがあり、その下に「home」や「media」「boot」といったディレクトリが並びます。

WindowsでいうところのCDROMやUSBメモリは、Linuxでは「media」ディレクトリの配下に配置されます。また、「home」ディレクトリ以下がWindowsで言うところの「CドライブのUsersフォルダ」の中に該当します。

実際に何が違うのかと言うと、「ツリー構造」の場合には、ディレクトリ階層を上へ上へ行けば、どこから登っていってもかならず「rootディレクトリ」にたどり着きます。

一方で、Windowsが持つパーティション構造は、そのパーティションのトップのディレクトリ(Cドライブ等)までしか到達しません。どれだけ「上」へ行こうとしても、DドライブはDドライブ直下までしか行けないのです。この違いは、主にファイル操作をコマンドで行う際に重要な違いとなってきます。

ちょっと紛らわしいですが、ディレクトリの最上層を「root(木の根っこ)」ディレクトリと呼びます。これと似た呼び方で「root(スーパーユーザー:最上位の権限保有者)」が存在します。「root(スーパーユーザー)」は、もともと、UNIX系OSでログイン時のホームディレクトリがシステムのルートディレクトリ(/)であることからこのように呼ばれるようになっています。紛らわしい・・

=> Linuxのディレクトリおよびファイル関連については下記の記事をご覧ください。

ファイルシステムの互換性

ファイルシステムの異なるディスク(ext4やntfs等)がある場合、そもそもそのディスクやファイルへのアクセスができなかったり、制限されたりといったことが発生する場合があります。

厳密に言えば「fat」や「ntfs」、「ext3」と「ext4」など、一部互換性のあるファイルフォーマットも存在しますが、基本的にプラットフォーム(OS)の異なるファイルシステム同士の互換性は無いと思っておいた方が良いでしょう。

代表的なファイルシステムの互換性

- ntfs(Windows)

ntfsの規格では、ドライブの最大容量は256TB、停電などによってディスクやシステムへの電源供給が急遽絶たれたという場合であっても、ファイルシステムに不整合を生じさせないという特徴を持っています。ディスクへの暗号化機能を有しており、セキュリティ面も配慮されています。ただし、ntfs規格でフォーマットされたディスクは、Windowsでしか書き込むことができないという制限があります。 - ext4(Linux)

Linuxではntfsではなく、現在は「ext4」と呼ばれるファイルシステムの規格が使用されています。ntfsと比較して大きく優れる、あるいは大きく劣る点はありません。ただし、もともとWindowsで使用されていた、またはWindows環境での使用を想定していたHDD・ストレージをLinuxで使用する予定の場合には、ntfsでフォーマットされている可能性が高いため、Linux環境で使用する際には用途に合わせた規格へフォーマットが必要です。 - xfs(Linux)

Linuxで広く利用されるファイルシステムの一つで、大規模なファイルシステムや高スループットが求められる環境に特化して設計されています。このファイルシステムは、データベースやビッグデータ解析などの用途で特に強みを発揮します。xfsは高い拡張性を備えており、大容量ファイルや大規模なパーティションを効率的に管理できます。また、優れたジャーナリング機能を持つことで、データ損失を防ぐ信頼性の高い選択肢です。ただし、柔軟性の面では次世代のファイルシステムであるbtrfsに劣るため、スナップショットやデータ圧縮などの高度な機能は提供されていません。 - btrfs(Linux)

次世代のLinuxファイルシステムとして設計されており、柔軟性とデータ保護機能が重視されています。このファイルシステムは、RAID構成、スナップショット、データ圧縮を内蔵し、データの整合性を確保するためにチェックサム機能を標準で備えています。btrfsは特に、バックアップや仮想化システムなどのデータ保護が重要視される環境で活用されています。さらに、btrfsはオンラインでのファイルシステムリサイズや管理が可能であるため、運用面での柔軟性が高い点も特徴です。ただし、一部の機能(RAID5/6など)では安定性に課題が残っていることや、他の成熟したファイルシステムと比較して経験の蓄積が少ない部分もあります。

これらのファイルシステムを選択する際には、使用する環境や目的に応じた選択が重要です。高速性や拡張性を重視する場合はxfs、柔軟性やデータ保護を優先する場合はbtrfsが適しています。それぞれの特性を理解し、適切に活用することで、Linuxシステムのパフォーマンスと信頼性を最適化することが可能です。

※「ext2とext3」、「ext3とext4」については、前方互換性を持ちます。すなわち、マウントする際は古いファイルシステムに合わせてマウントを行う必要があります。

ファイルシステムの操作方法

Linuxシステムでは、ファイルシステムの操作と管理はシステム運用の基盤となる重要な作業です。新しいファイルシステムの作成、マウントやアンマウントの実行、ディスクの使用状況の監視、さらにはエラーの検出と修復など、さまざまなタスクが含まれます。

ファイルシステムの作成と管理

Linuxで新しいファイルシステムを作成し、適切に管理することは、ストレージを効率的に活用するために欠かせない作業です。作成したファイルシステムを利用可能にするためには、デバイスへのフォーマットやマウント操作が必要です。また、システムの信頼性を確保するためには、正確な操作と設定が求められます。このセクションでは、mkfs コマンドによるファイルシステムの作成から、mount や umount を使用したマウント管理の手法について解説します。

mkfsコマンドによるファイルシステム作成

Linuxでは、 mkfs コマンドを使用して新しいファイルシステムを作成します。このコマンドは、指定したデバイス上にファイルシステムを構築するために使用されます。例えば、ext4ファイルシステムを作成するには次のように実行します。

mkfs.ext4 /dev/sdX1

ここで、 /dev/sdX1 はファイルシステムを作成する対象のデバイスです。使用するファイルシステムの種類に応じて、 mkfs.xfs や mkfs.btrfs を利用することもできます。

mountとumountコマンドによるマウントとアンマウント

作成したファイルシステムを利用するためには、マウントポイントにマウントする必要があります。 mount コマンドを使うことで、特定のデバイスを指定したディレクトリに接続します。

例: デバイスを /mnt/data にマウント

mount /dev/sdX1 /mnt/data

利用が終了したら、 umount コマンドを使用してアンマウントします。

umount /mnt/data

これにより、デバイスの安全な取り外しや他の操作が可能になります。

=> 基本的なコマンドの操作方法については、下記の記事をご参照ください。

=> さらに詳しいコマンドの使い方については、下記の記事をご覧ください。

ファイルシステムの監視とメンテナンス

ファイルシステムの健全性を維持するためには、定期的な監視と適切なメンテナンスが欠かせません。ディスクの使用状況を把握し、ストレージが効率的に利用されているかを確認することは、システム運用の基本です。また、エラーが発生した際に迅速に検出し修復することで、データの安全性を確保できます。このセクションでは、df や du を活用したディスク使用状況の監視方法と、fsck を用いたファイルシステムのエラーチェックと修復手順について解説します。

dfとduコマンドの活用

ファイルシステムの利用状況を監視するには、 df コマンドと du コマンドが便利です。

dfコマンド:

ディスクの全体的な使用状況を確認します。以下のコマンドで人間に読みやすい形式で表示可能です。

df -h

出力には、マウントポイントごとのディスク使用量が表示されます。

duコマンド:

特定のディレクトリやファイルの使用容量を確認します。

du -sh /path/to/directory

-sh オプションを使用すると、サイズを合計して簡潔に表示します。

fsckコマンドでファイルシステムをチェックする方法

fsck コマンド(File System Check)は、ファイルシステムのエラーを検出して修復するために使用されます。特にシステムが予期しないシャットダウンをした後に利用されます。

以下のコマンドでファイルシステムを検査します。

fsck /dev/sdX1

注意点として、使用中のファイルシステムには直接実行できません。そのため、アンマウントされた状態で実行するか、リカバリモードで使用します。

これらのコマンドを活用することで、Linuxのファイルシステムを効果的に操作および管理できます。

ファイルシステムに関するよくある質問

ファイルシステムはLinuxのデータ管理の基盤として重要な役割を果たします。しかし、その多様性ゆえに適切な選択や運用方法について疑問を抱くことも少なくありません。本セクションでは、代表的なファイルシステムの比較や、データ破損を防ぐための具体的な対策など、よくある質問に答えながらファイルシステムの理解を深めていきます。

ext4とxfsはどちらを選ぶべきか?

Linuxでよく利用されるファイルシステムとして、 ext4と xfsがあります。それぞれの特徴を理解し、用途に応じて選択することが重要です。

ext4は、汎用性と安定性が特徴のファイルシステムです。高速な読み書き性能を持ちつつ、幅広い環境でサポートされています。そのため、デスクトップPCや一般的なサーバー用途に最適です。一方で、 xfsは高スループットを重視した設計となっており、大規模なデータ処理や並列処理が求められる環境に適しています。例えば、データベースやビッグデータ解析などの用途では xfsが推奨されます。

結論として、汎用的なシステムや小規模環境では ext4を、大容量データや高パフォーマンスが必要な環境では xfsを選ぶと良いでしょう。

ファイルシステムの破損を防ぐには?

ファイルシステムの破損を防ぐためには、適切な運用とメンテナンスが必要です。以下の方法を実践することで、破損リスクを最小限に抑えることができます。

1. 予期しないシャットダウンを避ける:

電源障害や強制終了は、書き込み中のデータやメタデータを破損させる可能性があります。UPS(無停電電源装置)の導入や、システムの安全なシャットダウンを徹底しましょう。

2. ジャーナリング機能の利用:

ext4や xfsのようなジャーナリングをサポートするファイルシステムを使用することで、障害発生時のデータ復旧が容易になります。

3. 定期的なエラーチェック:

fsck コマンドを使用して、ファイルシステムの整合性を定期的に確認することが重要です。特に異常終了後に検査を行うことで、潜在的な問題を早期に発見できます。

4. バックアップの実施:

ファイルシステム破損に備え、重要なデータを定期的にバックアップしておくことが不可欠です。外部ストレージやクラウドサービスを活用すると良いでしょう。

これらの方法を実践することで、データの安全性を確保し、ファイルシステムの信頼性を高めることができます。

この記事を読んだら、次は 「【Linuxの基礎知識】ディレクトリとファイル操作を完全マスター!初心者向けガイド」 を読むのがおすすめです!