月間スケジュールで立てた目標を、どうすれば日々の行動へつなげられるのか。その答えが「週間スケジュール」です。タスクを配分し、無理のない1週間をデザインすることで、継続的な成果と生活のバランスを両立させることができます。

フリーランスの手帳術(全10記事)

🟢 フリーランスの手帳術

📌 頭の中を見える化し、時間と集中力を最大化するための思考整理術

├─ 【フリーランスの手帳術】価値観と目標の描き方

├─ 【フリーランスの手帳術】価値観と付加価値を理解する

├─ 【フリーランスの手帳術】未来年表でブレない自分をつくる

├─ 【フリーランスの手帳術】未来年表から年間スケジュールを作る手順

├─ 【フリーランスの手帳術】年間計画を月間スケジュールに変える技術

├─ 【フリーランスの手帳術】週間スケジュールで行動を最適化する技術

├─ 【フリーランスの手帳術】TODOリストで第二領域を見逃さない

├─ 【フリーランスの手帳術】迷いを消す!フリーランスのチェックリスト術

├─ 【フリーランスの手帳術】忘れを防ぐ「トリガーリスト」の使い方

└─【フリーランスの手帳術】メモ帳は「思考の器」であり第二の脳

週間スケジュールとは「行動の設計図」である

月間スケジュールで「何をやるか」が決まった段階では、まだ実行の準備が整ったとは言えません。そこから「どの週に・どの順で・どのくらいの分量でやるか」にまで落とし込むことで、初めて現実的な行動に変換されます。週間スケジュールはその“最後のブレイクダウン”であり、あなたの行動の設計図となる存在です。

前回、「 【フリーランスの手帳術】年間計画を月間スケジュールに変える技術 」の章でこなすべきタスクの各要素を分解しました。

月間タスクを「今週分」に切り出す

まずやるべきは、月間スケジュールで立てたタスクの中から「今週やるべきこと」を抜き出すことです。ここでは「重要だけど今週でなくていいもの」を除外し、優先順位と今週のキャパシティを照らし合わせながら、現実的なボリュームに調整します。

おさらいになりますが、これまで扱ってきた各スケジュールのフェーズが、どのような関係でつながっているのかを、下記の表にまとめました。重要なのは「上流から下流へ」と段階を追ってスケジュールを構築していくことです。逆流させないことで、目標と行動がズレるのを防ぐことができます。

各スケジュール階層の論理的ブレイクダウン構造

| フェーズ | 上位からの受け継ぎ | ブレイクダウンの目的 | 出力される行動単位 |

|---|---|---|---|

| 未来年表 | 価値観・長期目標 | 大目標を年単位で可視化 | 年間ゴール・方向性 |

| 年間スケジュール | 未来年表 | 年間ゴールを「やる月」でマッピング | 月別目標・重点エリア |

| 月間スケジュール | 年間スケジュール | 月間目標を週で実行可能に整理 | 実行予定のタスク群 |

| 週間スケジュール | 月間スケジュール | 実行タスクを「いつ・どうやってやるか」に落とす | 日別またはブロック単位の行動計画 |

自前サーバ or レンタルサーバの準備を例とした場合を例として説明します。

「自前サーバ」の場合:例)

環境の選定(1Lv)

- 無料レンタルサーバ業者選定 (2Lv)

- 有料レンタルサーバ業者選定 (2Lv)

- 自前サーバ (2Lv)

- 自分にできるか? (3Lv)

- 頼れる友人? 〇〇君と△△さん

- 運営? 書籍独学 外注依頼

- セキュリティ? 厳しそう

- 資金 10万円

- 必要な知識は?

- OSは?「Windows」 「Linux」

- Webアプリは?「httpd」「jboss」「tomcat」

- プログラム言語?「php」「java」

- 自分にできるか? (3Lv)

上記の場合、自分が「IT業界」に携わっている、もしくは携わる予定がある場合、選択候補になるとは思いますが、そうでないのなら技術的 に (友人を当てにしている時点で)「破綻」していると言わざるを得ません。選択候補から外すべきです。実際の仕事であればきっぱり断りましょう。

特にIT業界の場合は、作業時間を工数という基準で管理されています。わからないからと言って聞いて回ると他者の時間を奪う「工数泥棒」としてレッテルを貼られてしまいます。自分で解決できないのならキッパリと諦めるべきです。もしくは分からないことを理解するための計画を新たに立てましょう。

次に掘り起こした要素の一番深いLvに見込み時間を設定し、週間スケジュールに落とし込んでいきます。気をつけなければならないのは、重要な事柄を先にスケジューリングし、その後で細かな活動を計画に入れていくと言う事です。

無理に詰め込むよりも、「やり切れる量」を確実に組むことが、長期的な継続につながります。

日・時間帯ごとに配置して動かせる形にする

本記事では復習をかねて、前回挙げた例をさらに、Lv3までブレイクダウンしてみます。

※ 表示の都合上「ブログタイプの選定」に絞っています。

「ブログを開設する」の場合:例)

- 商用ASPタイプの調査(2Lv) 9時間

- 代表的なブログサービスチェック(3Lv) 2時間

- 特徴の調査(3Lv) 2時間

- ユーザー数チェック(3Lv) 30分

- 容量チェック(3Lv) 1時間

- チェックドメイン形式チェック(3Lv) 1時間

- HTML/CSS変更対応の不可チェック(3Lv) 2時間

- 使用料 30分

- 代表的なブログサービスチェック(3Lv) 2時間

- 非商用ASPタイプの調査(2Lv)yahoo

- インストールタイプの調査(2Lv)source

どのLvまで要素を掘り下げるかは、慣れが必要ですが、やっていくうちにコツを掴めてくると思います。

上の例では、商用ASPの調査に9時間(3Lv目合計時間)必要なことがわかります。 つまり、一週間のうち9時間ほど「商用ASPの調査」に当てる時間が確保できれば調査は完了できるということです。

当たり前のことですが、現実の仕事も実はこの方法である程度の所要時間が算出できてしまうのです。

あとは残りのタスクにも概算時間を見積もり、積み上げていくことで必要とする時間の総数が算出できます。私の場合はこれに「安全率」を3%掛けて12時間と算出しています。

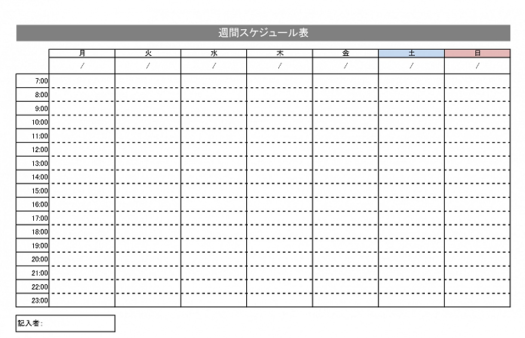

余談ですが週間スケジュールのフォーマットには、1週間のタイムスケジュールを視覚的に把握しやすいバーティカルフォーマットをお勧めします。

今週やることが決まったら、次はそれらを「いつやるか」に落とし込みます。ここで役立つのが「スロット(時間帯)+日」単位で考える方法です。たとえば「月曜の午前に資料作成」「木曜の午後に打ち合わせ」など、朝・昼・夜や週の前半・後半というブロックでタスクを配置します。

下記の表は「時間帯 × タスク種別」の関係性を、理解しやすい表形式で整理しました。

行動タイプと時間帯の関係を掴むためのベースモデル

| 時間帯 | 適したタスクのタイプ | 具体例 |

|---|---|---|

| 朝(起床〜午前) | アウトプット系(集中力が高い) | 企画・資料作成・文章執筆・設計作業など |

| 昼(午後〜夕方) | コミュニケーション系(やりとり中心) | 会議・打ち合わせ・連絡・レビューなど |

| 夜(夕食後〜就寝前) | インプット系(静かな時間帯) | 読書・学習・振り返り・タスク整理など |

上記の表の様にタスクの性質に合わせて時間帯をざっくり分類しておくことで、毎日の行動がスムーズになり、「何をどこに入れるか」で悩む時間を減らすことができます。

この段階で大事なのは、“予定の可動性”を意識すること。スロット単位で組んでおくと、突発的な変更にも柔軟に対応できる構造になります。記入欄はギチギチにせず、あえて「空白」を残すことも、動ける週間スケジュールを作るコツのひとつです。

無理なく継続できる1週間をどう組むか?

予定を立てるときにありがちなのが「空いている時間に全部詰め込んでしまう」こと。しかし、スケジュールは“埋めるもの”ではなく“整えるもの”です。余白があるから動ける。そういう感覚で1週間をデザインすると、計画倒れにならず継続しやすくなります。

週全体のリズムをデザインする

毎日を同じように過ごすのは、一見効率的に見えますが、実際には人間のエネルギー配分には明確な“波”があります。集中できる日もあれば、思考が鈍る日もある。だからこそ、週の中に「アクセルを踏む日」と「調整・ブレーキをかける日」を意図的に組み込む必要があります。

たとえば、月曜と火曜は集中力が高まりやすい人が多いため、クリエイティブなタスクや企画系の仕事を。水曜には調整や書類整理など頭を使わない作業を。金曜には振り返りや予備タスクを設定する。こうしたリズム設計は、自分の生活パターンや疲れやすさを観察して作っていきます。

私の場合は、この自分のリズムの変化を手帳で記録・管理していました。特に紙のシステム手帳は、記入が直感的で手間がかからず、「あ、今日ちょっと集中できなかったな」といった気づきをその場でサッと書き留められるのが最大のメリットです。

これをデジタルで再現しようとすると、「実行時間」「完了時間」などの正確な記録を求めてしまい、さらに「前回との比較」「達成率の推移」など、必要以上のデータ管理にハマってしまいがちです。その結果、本来“思考のため”にやっていた記録作業が、“分析のための重労働”に変わってしまい、集中力が削がれるという本末転倒になりかねません。

この辺りが、現時点でまだデジタルツールが紙媒体に追いつけないと私が感じている、非常にリアルなギャップです。完璧な記録よりも、自分の感覚をざっくり可視化できることが、スケジュールの設計には必要なのだと思います。

まずは1週間、自分の行動や疲労の波を記録してみてください。「この日は頭が重かった」「集中できた」などの記録が、あなたに合ったリズムを見つけるヒントになります。最初から完璧な配置を目指す必要はなく、試行錯誤しながら最適なパターンを育てていきましょう。

ポイントは、「1週間の中にもアクセルとブレーキの時間を組み込む」こと。疲労を溜めず、継続力を保つ鍵になります。

1日3スロットで記入すると管理がラクになる

1日を細かい時間単位で管理しようとすると、スケジュール帳がタスクで埋め尽くされ、逆にストレスになります。そこでおすすめなのが、「朝・昼・夜」の3つのスロットに分けてタスクを配置する方法です。

たとえば、午前はアウトプット系(企画・作成)、午後はコミュニケーション系(会議・返信)、夜はインプット系(学習・振り返り)といった具合に、行動のタイプごとに時間帯をざっくり固定すると、迷いが減り、実行率も自然と上がっていきます。

| 時間帯 | 行動タイプ | タスク例 |

|---|---|---|

| 午前 | アウトプット系 | 企画書作成、記事執筆、コード実装 |

| 午後 | コミュニケーション系 | 打ち合わせ、チャット返信、進捗確認 |

| 夜 | インプット・メンテナンス系 | 読書、学習、振り返り、翌週の準備 |

このように1日を“構造化”することで、毎週の繰り返しも楽になりますし、行動の質も安定します。

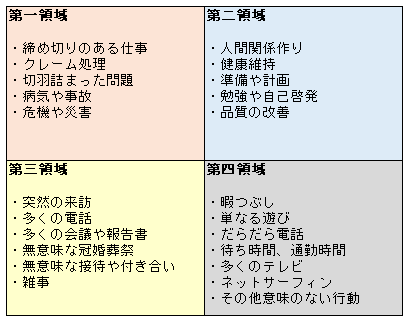

重要性のプライオリティ

まずは、自分行っていることが4つの領域の中でどこに属しているのかということを整理しましょう。フリーランスにとって、この考え方が出来るか否かがその後の運命を分けてしまうと言っても過言ではありません。

たしかに第一領域は「緊急性」「重要性」ともに「高」ですが、生活スタイルの中心をこの領域に置いてしまうと、集中して物事を考える時間がなくなってしまいます。言わば考える余裕のない、崖っぷちの領域です。この領域に数時間身を置くことで精神に影響をきたすことは近年の研究で分かっています。

要は自分のスタイルを第二領域を中心に意識していくことが大切なのです。

ポイント

- 第一領域

緊急かつ重要(火消しに奔走、ストレスが溜る、燃え尽きる) - 第二領域

緊急ではないが重要(最優先で取り組む領域) - 第三領域

緊急だが重要ではない(解雇予備軍、他者に依存する人生で終わる) - 第四領域

緊急でも重要でもない(解雇予備軍、他者に依存する人生で終わる)

自分にとって「重要度」の高いタスクを中心に、じっくりと考えるられる第二領域に自分の身を置くように心がけるべきです。

おそらく「 【フリーランスの手帳術】01.価値観と目的を考える 」で作成された「価値観」に沿った目標であれば、それは苦にならないはずです。何故なら自分にとって有益である作業として自分が作成した目標だからです。

とはいっても、現実は甘くありませんね。組織に属している以上、ほとんどが第一領域、第三領域に費やされるのではないでしょうか・・

多くのエンジニアやプログラマが、30歳を境にこの壁にぶち当たります。「辞めていく人」、「転職する人」、「独立する人」、「会社に残る人」の多くを見てきました。

ただ、その行動では解決に向かうことは滅多にありません。転職しても、退職しても、次が違う環境だと保証されていないでのす。また同じことの繰り返しでやがて精神が病んでいきます。

話がそれてしまいましたが、強く協調したいのは重要性のプライオリティを間違えてはいけないということです。あなたの目指すべき立ち位置は常に「第二領域」であるべきです。

プライオリティ

- 第一領域 緊急性「高」 重要性「高」 A

- 第二領域 緊急性「低」 重要性「高」 AもしくはS

- 第三領域 緊急性「高」 重要性「低」 B

- 第四領域 緊急性「低」 重要性「低」 C

記入と振り返りを週間ルーティンに組み込む

どんなに丁寧に週間スケジュールを組んでも、「書いたまま放置」では意味がありません。スケジュールは“運用してこそ育つ”ものです。記入するタイミングと、週末の振り返りをセットで週間のルーティンに組み込むことで、予定と現実のギャップが小さくなり、継続しやすくなります。

週間スケジュールの記入タイミングを決める

週間スケジュールの記入には「タイミング」が重要です。おすすめは、日曜の夜または月曜の朝。週の切り替えポイントで頭がリセットされやすく、前週の流れもまだ覚えている状態なので、計画を立てるには最適です。

この時間を「毎週の自分会議」と位置づけておくと、スケジュールの質が安定し、迷いも減っていきます。特にフリーランスにとっては、曜日のリズムが曖昧になりがちなため、意識的に“週の始まり”を作ることが、行動の軸になります。

週末に「できたこと」リストを作る習慣

予定が崩れる週があっても、それでモチベーションを落とす必要はありません。重要なのは、週の終わりに「どこまでできたか」を自分で評価すること。そこでおすすめなのが、「できたこと」リストを作る習慣です。

これは単に実績を並べるのではなく、「進んだ一歩」に気づくための視点です。たとえ計画通りでなくても、「これは完了できた」「ここまでは到達できた」と言語化することで、次週への自信とやる気が生まれます。

この振り返りがあるかないかで、スケジュール管理が“義務”から“育てる行為”に変わっていきます。

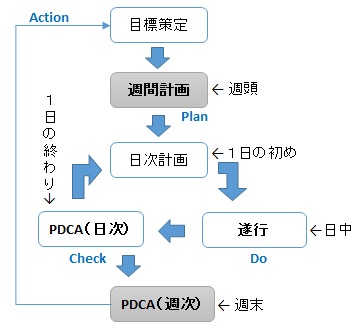

下の図はデイリーも念頭にPDCAが降られていますが、ITエンジニアの場合は大抵の作業がルーティン化しやすい為、週間と読み替えてください。 いずれ「デイリースケジュール」についても触れる予定です。

重要なのは1週間単位での行動を見える化し、イメージしながら過ごしていくことです。

「今日のタスク」>「今週のタスク」>「今月のタスク」>「今年のタスク」の積み上げが「目標の達成」となるのです。常に自分自身の現在位置を把握するようにしてください。

そのために、「【フリーランスの手帳術】年間計画を月間スケジュールに変える技術」の数値による管理と同様に、「週間スケジュール」も 必ず「目標:●● 達成率:80%」等のように、今週の成果を「目に見える形」で管理することです。

まとめ:週間スケジュールは「行動」に変える最後のブレイクダウン

これまでの手帳術で築いてきた「未来年表 → 年間スケジュール → 月間スケジュール」という大きな流れは、すべてこの「週間スケジュール」に向かって収束しています。

週間スケジュールは、単なる予定表ではありません。「いつ・どれを・どの順でやるか」を自分で設計し、現実の行動につなげるための最後の変換ポイントです。

詰め込みすぎず、余白とリズムを意識しながら、日々の行動が継続できる形に整える──それができるようになれば、計画倒れや空回りから抜け出せるようになります。

書き方に正解はありません。重要なのは、自分が実行できる形に仕立てていくこと。そして、記入と振り返りを毎週繰り返すことで、自分に最適なスケジューリングが見つかっていきます。

次回は、この週間スケジュールからさらに下流となる「TODOリスト」の使い方について解説していきます。日々の実行にどう落とし込むのか?具体的な技術に進んでいきましょう。