前回「【フリーランスの手帳術】週間スケジュールで行動を最適化する技術」の章で分解したタスクを週間スケジュールへ落とし込みました。では、スケジュールに落とし込むまでもない細かい作業についてどうすればよいのでしょう? 電話による「アポ取り」や「メールの返信」等、細かなタスクは無数にあるはずです。

そこでお勧めするのがTODOリストの活用です。TODOリストとは「いつ、何をしなければいけないか」を書いたやるべきことリストです。

フリーランスの手帳術(全10記事)

🟢 フリーランスの手帳術

📌 頭の中を見える化し、時間と集中力を最大化するための思考整理術

├─ 【フリーランスの手帳術】価値観と目標の描き方

├─ 【フリーランスの手帳術】価値観と付加価値を理解する

├─ 【フリーランスの手帳術】未来年表でブレない自分をつくる

├─ 【フリーランスの手帳術】未来年表から年間スケジュールを作る手順

├─ 【フリーランスの手帳術】年間計画を月間スケジュールに変える技術

├─ 【フリーランスの手帳術】週間スケジュールで行動を最適化する技術

├─ 【フリーランスの手帳術】TODOリストで第二領域を見逃さない

├─ 【フリーランスの手帳術】迷いを消す!フリーランスのチェックリスト術

├─ 【フリーランスの手帳術】忘れを防ぐ「トリガーリスト」の使い方

└─【フリーランスの手帳術】メモ帳は「思考の器」であり第二の脳

TODOリストの真の目的とは?

TODOリストは「時間ができたらやろう」の墓場になりがちですが、本来の役割は“第二領域”を逃さず行動に落とすことにあります。

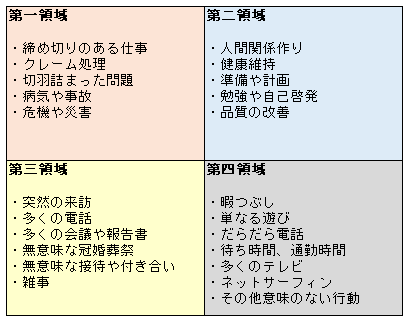

TODO管理で扱うのは「第二領域」

スケジュールとTODOは、“役割”と“粒度”の異なる2つのツール。両者の使い分けができれば、あなたの行動密度は一段階アップします。

さらに、緊急性の高いものを優先に考えがちですがそれは間違です。重要度のランク付けは「緊急性」ではなく、自分にとっての「重要性」で設定していくことが肝心なのです。

ポイント

- 第一領域

緊急かつ重要(火消しに奔走、ストレスが溜る、燃え尽きる) - 第二領域

緊急ではないが重要(最優先で取り組む領域) - 第三領域

緊急だが重要ではない(解雇予備軍、他者に依存する人生で終わる) - 第四領域

緊急でも重要でもない(解雇予備軍、他者に依存する人生で終わる)

何度も言います! あなたの目指すべき立ち位置は常に「第二領域」であるべきです。

緊急ではないが重要な「第二領域」。ここを意識しなければ、未来はずっと今のままです。TODOリストは未来の自分に投資するための実践ツールなのです。

「やることを詰め込む場」ではない

やることをただ並べても、行動にはつながりません。TODOリストは“やるべきこと”ではなく“やる価値があること”を意図的に選び、構成するための場所です。

週間スケジュールとTODOリストの違い

両者は混同されがちですが、使い分けることでタスク管理の質が劇的に変わります。どちらも必要であり、目的と特性に応じて使い分けることが、日々の実行力を高める鍵になります。

時間固定 vs 時間自由

週間スケジュールは「◯時〜◯時に実行する」ことを前提とした時間固定型のタスク管理です。一方でTODOリストは「時間が読めない」「5分〜15分で終わる」といった短時間かつ非定時のタスクに向いています。

この違いを意識せずに両者を混ぜると、時間がずれて実行できなかったり、見落としたりと管理が破綻しやすくなります。

30分ルールで明確に使い分ける

実務的に明確な線引きとしておすすめしているのが「30分ルール」です。30分以上かかると見積もられる作業は週間スケジュールに。一方で、30分以内で処理可能なものはTODOリストに記載します。

この基準を明確にすると、どこに何を書くかで悩まなくなり、管理コストが大幅に下がります。

具体例で比較してみよう

以下に、よくあるタスクを分類した例をまとめました。この基準をベースに、各自の業務内容に合わせて調整していくのが理想です。

TODOリストを活用する

「TODOリスト」を作ると、やり忘れが防げるだけでなく、何を先にする必要があり、何を後回しにすればいいのかという優先順位も明確になります。また、行うべきタスクが一覧になっていることで、急を要するものや時間をかけていいモノなどを、比較検討できるようになります。

重要なことは、「スケジュール」と「タスク」は使い分けることです。この行動における「時間固定(スケジュール)」と「時間自由(タスク)」を区別して考えていくことがタイムマネジメントの基本です。

当然ながら1日24時間の中で行えることは物理的に限られているので、この時間自由のタスクと時間固定のスケジュールのバランスをとっていくことがタイムマネジメントのカギとなります。

たとえば、分解されたタスクの中で一番深いLvのタスク(見込み時間が15分に満たない)に対してはTODOリストに記入していきます。

このTODOリストには、思いついたタスクのすべてを記入しておきます。目標から抽出したタスク以外にも、日々の生活でのタスク等すべてです。

3つのバケツがあったとします。1つには小石や砂利が入っています。もう1つには、大きな石が入っています。そして残りの1つは空のバケツです。この空のバケツに「大きな石」と「小石や砂利」をなるべく多く入れなければならないとします。最初に「小石や砂利」を空のバケツに入れ、その後から「大きな石」を入れたと仮定しましょう。これでは大きな石は入りきりません。

「 」より

スケジュールもこれと同じことが言えます。重要な事柄(大きな石)を先にスケジューリングして、その後で細かな活動を計画していきます。 その時こぼれた小さな石は、あなたにとってさほど重要な事ではないと言う事です。

TODOリストを効果的に使うには、「書くだけ」で終わらせず、設計 → 更新 → 消化という3つの流れを意識して運用することが欠かせません。単なるリストではなく、思考と行動を繋ぐ橋として活用する視点が重要です。

3つのバケツ理論で整理する

TODOリストを分類する際に有効なのが「3つのバケツ理論」です。これはタスクを“今の自分にとってどう扱うか”で分類する整理法です。

- バケツ1: 即実行したいタスク(今日・今週中にやる)

- バケツ2: 後日対応すれば良いタスク(期限はあるが今じゃない)

- バケツ3: 気になるけど重要度は低いタスク(メモやアイデアの保管庫)

この3分類をベースに、TODOリストの構成を見直すことで、優先順位がクリアになり、行動への移行がスムーズになります。

「大きな石」以外の砂利や水を詰め込む器

TODOリストは、いわば「スケジュールの隙間を埋める補助装置」です。週間スケジュールに詰めた“大きな石”の間にある、細かい“砂利”や“水”を流し込むのが役割。

だからこそ、TODOに何でもかんでも詰め込むのはNG。むしろ「30分以内で終わること」「今は着手できないが忘れたくないこと」など、軽量タスクを柔軟に扱うツールとして使うのが本来の形です。

指定時間を作る

作業と作業の合間にできた隙間時間や、一日一回数時間をTODOタスク処理に充てる時間へあらかじめスケジューリングしておきます。こうすることで「第二領域」の活動のために1週間の中で決められた時間を空けておくことができます。

また毎週繰り返し定例化することで、週間にサイクルが生まれ、少しづつですが周り人間にも波及していきます。むやみにミーティングが開かれることがなくなるなど、間接的な効果を上げることが出来ます。

その日のTODOタスクを処理する時間を計算するために、私は毎朝の30分をスケジューリング時間に確保しています。

よく誤解されがちですが、やるべき事すべてを記したTODOリストと月、週、日単位で行うべきタスクごちゃまぜにしてしまう方がいます。

重要なのは、すべてを記した「TODOリスト」の中から毎月末に翌月に行うべきタスクを記した「月毎のTODOリスト」、更に毎週末に次の週で行うべきタスクを「月毎TODOリスト」から抽出した「週毎TODOリスト」、毎日終業後に翌日の行うべきタスクを「週毎TODOリスト」から抽出した、日毎のTODOリストに分けるという事です。

コツは転記を行うごとにタスクをブレイクダウンしていくことです。何度も転記する必要に迫られ非常に面倒に思われがちですが、この行為が潜在的に脳に蓄積され転記する毎に各月、各週、各日にやるべきことが割り振られ自分の行動が具体的になっていきます。

例えば時間軸の異なるタスクの中には、一緒に消化できるタスクが多々存在することに気が付くようになってきます。具体的にリスト化されることで同時に消化できるタスクなどが見える化されるためです。

タスクを効率的消化することで、更なる時間の有効活用が見込めるのです。

TODOリストが生きるタイミング

TODOリストが本当に役に立つのは、「まとまった時間が取れないとき」や「次に何をやろうか迷ったとき」です。つまり、思考を止めず、行動を繋げるための“行動のリスタート装置”として活躍します。

スキマ時間の活用に最適

会議と会議の合間、移動時間、ちょっとした待ち時間など、「5分〜15分だけ空いた」ときに、何をすべきか考えるのは意外と脳のリソースを使います。

あらかじめリストにしておいたTODOを開くだけで、スキマ時間を無駄にせず、小さな達成を積み上げることができます。

集中が切れた時の「リスタートボタン」

長時間作業をしていて集中力が途切れたとき、「今やるべきことがわからない」状態は誰にでも起きます。

そんなときにTODOリストが手元にあると、「じゃあ次はこれをやろう」と、思考の再始動がスムーズに。行動の“空白”を防ぎ、脱線を防ぐ効果があります。

まとめ:TODOリストは第二領域を守る防波堤

TODOリストは単なる「やることメモ」ではありません。

それは、未来の自分のために“今できること”を言語化し、実行へと橋渡しするための思考ツールです。時間が読めない細かいタスク、スキマ時間に処理したい行動、そして緊急ではないけど重要な“第二領域”。これらを守り、行動に変えるのがTODOリストの真価です。

時間に追われる毎日でも、TODOリストがあれば、ただ流されるのではなく「選んで行動する」ことができます。スケジュールとの住み分け、30分ルールの導入、3つのバケツ理論の活用など、あなたなりの運用方法を見つけて、ぜひTODOリストを“機能する武器”に育ててください。

そして何より、「未来を変えるのは、今日の5分」です。