フリーランスとして活動を始めたばかりの方にとって、「確定申告」は避けて通れない重要な手続きです。この記事では、会計や税の知識がまったくない初心者でも理解できるように、確定申告の基本的な仕組みから実際の流れまでをわかりやすく解説します。

フリーランス

🟡 フリーランスの確定申告

📌 面倒を最小化して本業に集中するための、現実的な税対策ガイド

├─ フリーランスの確定申告とは?はじめてでもわかる仕組みと流れ

├─ フリーランスの必要経費とは?計上ルールとグレーゾーンの考え方

├─ 青色申告と白色申告の違いとは?フリーランスはどちらを選ぶべきか

├─ 開業届と青色申告承認申請書の書き方|提出タイミングも解説

├─ フリーランスの確定申告に必要な書類一覧【2025年最新版】

├─ 確定申告とか、マジでめんどくさすぎる|それでもやるしかない人の逃げ道

├─ 国民健康保険・国民年金の節税ポイント【控除の種類まとめ】

├─ 住民税・事業税の計算方法|確定申告後にくる税金の正体

└─ 確定申告でよくある失敗とその対策【実体験ベース】

そもそも確定申告って“誰のため”の制度なのか?

確定申告という言葉を聞くと「面倒だけどやらなきゃ」と思う人が大半です。でも立ち止まって考えてみてください。これは本当に“国民のため”に設計された制度でしょうか?制度の形だけをなぞっても、そこに潜む「合理性の欠如」や「責任の押し付け構造」に気づかなければ、いつまでも無意識に搾取され続けることになります。

税金は「自動」じゃダメなのか?

給与から天引きできる会社員とは違い、フリーランスにはなぜか「帳簿をつけて自分で税金を計算して申告する」手間が求められます。国はデジタル化を進めていると言いながら、税制だけは“手動入力・自己管理”を前提とした旧態依然のまま。この不思議な仕組みに疑問を抱かず、毎年ただ従うだけでは、思考停止と変わりません。

“義務”という言葉の裏にある責任転嫁

「納税は国民の三大義務」と耳にすることは多いですが、その“義務”を果たすための制度設計があまりにも不親切です。何が経費かも曖昧、ミスをすれば罰則、かといって役所は基本的に「教えてくれません」。これは義務というより、責任をすべて納税者に押し付ける構造です。国にとっては都合がよく、納税者にとっては自己責任の沼です。

フリーランスが損をしないために知っておくべき現実

「こんな制度、おかしい」と思っても、現実には従わなければペナルティが課されます。制度は不親切でも、罰だけは容赦なくやってきます。だからこそ“納税者として最低限のルールを知っておくこと”が、自分の身を守る一番の防衛策です。

帳簿づけは「節税防衛」の第一歩

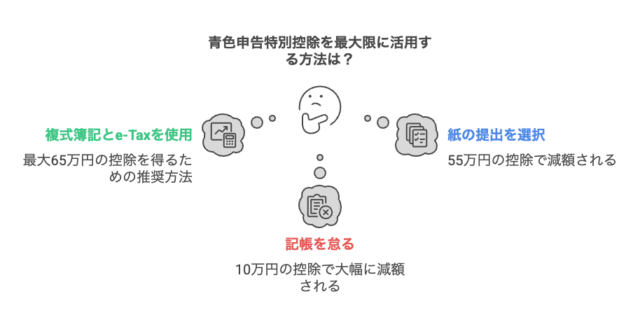

帳簿なんて面倒…と思うかもしれませんが、それを避けた瞬間からあなたは制度的に不利な立場に置かれます。なぜなら、青色申告者には最大65万円の「青色申告特別控除」が用意されているからです。

この控除は、複式簿記による記帳とe-Tax(電子申告)を行うことで最大額が適用されます。もしe-Taxを使わず紙で提出した場合は控除額が55万円、帳簿が不十分な場合は10万円まで減らされます。

つまり、「面倒だからやらない」という選択をすると、その瞬間に数十万円の控除を“自分の判断で捨てる”ことになるのです。制度が不合理であっても、利用できる仕組みは最大限使い倒す。その意識が、フリーランスとして損をしない鍵になります。

| 申告形式 | 控除額 | 条件 |

|---|---|---|

| 青色申告(e-Tax+複式簿記) | 最大65万円 | 記帳あり・電子申告 |

| 青色申告(紙提出+複式簿記) | 最大55万円 | 記帳あり・紙申告 |

| 青色申告(簡易簿記) | 最大10万円 | 最低限の帳簿記載 |

| 白色申告 | 控除なし | 帳簿義務なし(ただし保存は必要) |

経費にできる/できないの線引きは曖昧

「これは経費にしていいのか?」という疑問は、誰もが一度はぶつかる壁です。残念ながら、この線引きには明確なルールがなく、最終的な判断は税務署の解釈に委ねられます。

とはいえ、事業に関係していることが説明できるのであれば、ある程度は自信を持って経費計上して問題ありません。グレーゾーンをどう扱うかは、あなたのスタンス次第です。

▶︎ 何が経費になるのか詳しく知りたい方はこちらをご覧ください

「赤字でも申告すべき」なのは未来のため

「今年は赤字だったから申告しなくていいや」と思う人も多いですが、それは完全な機会損失です。実は、青色申告をしていれば「純損失の繰越控除制度」が使えます。

これは、赤字(=損失)を最大3年間にわたって翌年以降の黒字から差し引ける制度です。例えば、1年目で50万円の赤字を出した場合、2年目で100万円の利益が出ても、課税対象は差し引き50万円となります。

当然、控除するためには赤字の年にも確定申告をしておくことが絶対条件です。未申告では“損失はなかったこと”にされてしまいます。

そもそも、税金は稼いだ利益の中から一定の割合で搾取される構造です。本当に平等をうたうなら、利益がなかった年には還付されるべきではないでしょうか。しかし、現行制度は「利益が出た年だけ課税する」ことに都合よく設計されています。だからこそ、このわずかな制度的救済措置を確実に活用すべきなのです。

余談ですが:「一人で稼ぐのはズルい」と言われた話

これは少し余談になりますが、以前とある役所に呼ばれたとき、こんなやりとりがありました。

「人を雇う気はありませんか?」と問われ、「ないです」と答えると、返ってきたのはこの言葉でした。

「自分だけ儲けてズルいと思わないんですか?」

さらに、「人を雇わないと、いずれ何らかの対応をとる必要が出てくるかもしれませんね」とも。

愕然としました。こちらは合法的にフリーランスとして活動し、しっかり確定申告をして税金も納めています。誰にも迷惑はかけていない。それなのに、「人を雇わない=不誠実」「一人で儲ける=悪」という価値観を、制度側から正面からぶつけられたのです。

人を雇えば、それだけ責任も負います。社会保険や労務対応、万が一のトラブルへの備えまで、すべて個人に重くのしかかります。

それを「当然の成長」と捉えて強制しようとするこの国の制度は、明らかに時代錯誤です。すでに「一人で生きていく」という選択は、立派な働き方の一つです。

一人で稼ぐことはズルではない。 それはむしろ、制度の隙間で自分の頭で考え、責任を引き受けながら行動している証です。

提出と納税:逃げれば追われる、なら賢く済ませる

確定申告をしない自由は確かに存在します。しかし、それを選んだ瞬間から「無申告加算税」「延滞税」「青色申告取消」など、重たいペナルティが発生するリスクを抱えることになります。国はわかりやすく制度を整える努力をしませんが、義務だけは厳格に課してきます。だからこそ、感情を挟まず“淡々と済ませる”ことが最大の防御です。

提出方法は3つ、でも迷う必要はない

確定申告書の提出には3つの方法があります。迷いがちですが、最も重要なのは「期限を守って提出すること」です。手段は状況に合わせて選んで構いません。

| 提出方法 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| e-Tax(電子申告) | 自宅から24時間申告可能 | マイナンバーカード+事前登録が必要 |

| 郵送 | 紙に記入して税務署に郵送 | 控えを返送してほしい場合は返信用封筒を同封 |

| 税務署に持参 | 対面でその場で提出できる | 混雑時期は非常に時間がかかる |

納税の支払い方法にも“選択肢”がある

確定申告の提出だけでは終わりません。税額が確定したら、必ず納税まで完了させる必要があります。納付方法にも複数の手段があり、自分の資金繰りや利便性に合わせて選択できます。

- 口座振替: 自動で引き落とされ、手間が少ない

- ダイレクト納付: e-Taxと連携して即時決済できる

- クレジットカード払い: ポイントが貯まるが、手数料が発生する

- 金融機関・コンビニ納付: 納付書を使って現金払いが可能

納付も期限があります。提出して満足してしまうと「うっかり延滞税」を招くので、提出後は必ず納付スケジュールも確認しておきましょう。

まとめ:この制度は合理的ではない。でも今は従うしかない

確定申告という制度は、何重にも複雑化されており、初心者が迷い込むように設計されているとさえ感じます。帳簿をつけ、書類を作り、提出・納税までをすべて自己責任で完了させなければならない。「わからなければ損をする」「間違えれば罰を受ける」。これが、現行制度の本質です。

それでいて、国はその複雑さを当然のものとして受け入れるように求めてきます。「国民の義務」という言葉のもと、説明不足・設計ミス・不透明さまでもが正当化されているのです。こんな仕組みを「国民のため」と言えるでしょうか?

しかし残念ながら、制度がどうであれ、従わなかった者にはペナルティが待っています。損をしないためには、「制度に従うしかない」という現実もまた、無視できない事実です。

だからこそ、私たちにできることは一つ。納得できないまま思考停止するのではなく、“徹底的に制度を理解し、損をしない形で戦略的に従う”こと。今はそれが、フリーランスとして生き抜くための最も合理的な生存戦略です。